Les classes sociales

La notion de « classes sociales » s'impose comme conception centrale en sociologie explicative et se positionne comme « indicateur synthétique » principal des richesses sociales, culturelles et économiques de chaque individu au sein même de leur communauté De Singly (2001)[1]. Partant d'une perception des inégalités entre les divers sujets, le principe des classes sociales permet une distinction et une classification rapides, précises et réalistes des individus.

C'est sur ce principe d'inégalités sociales entre les individus que les premières études variationnistes mettant en œuvre le concept de « classes sociales » vont se développer. À vrai dire, bien avant l'avènement des études laboviennes, le Suisse Frei (1929 cité dans Gadet (1997, p. 77)[2]) avait déjà démontré que les caractéristiques du « français avancé » dépendaient d'un déséquilibre social dans le système d'une langue. Bernstein (1975)[3] proposera d'ailleurs sur ce même principe d'inégalité que la réussite scolaire des élèves appartenant aux classes supérieures provient de leur utilisation d'un code « élaboré » (usage de pronoms personnels précis, présence de divers adjectifs et adverbes, etc.) caractéristique des groupes sociaux favorisés, contre l'usage d'un code « restreint » (utilisation de formules syntaxiques simples et stéréotypées, etc.) spécifique aux enfants des classes inférieures. Cette théorie, connue sous le nom de « théorie du handicap linguistique », sera cependant très largement réfutée par de nombreux scientifiques (surtout aux États-Unis) dont certains iront jusqu'à la qualifier de raciste. Notion essentielle en linguistique variationniste, la représentation des classes sociales sera le fer de lance de nombreuses études pilotes, dont la grande étude de Labov sur le /r/ à New York que nous avons abordée précédemment. Voyons ensemble sur quelles bases on distingue les classes sociales.

La composition des classes sociales se fonde sur la catégorisation des activités socioprofessionnelles. Chaque profession est classée selon un code précis basé sur une hiérarchie des postes occupés par les employés et sur une échelle salariale de ces professions. Cette catégorisation des activités professionnelles, bien que souvent commune aux diverses sociétés occidentales, se doit évidement de représenter la réalité sociale (dont l'ampleur et la variation peuvent changer d'une société à l'autre) de celles-ci. Il existe en France, par exemple, un répertoire (le Code des pressions et catégories socioprofessionnelles (PCS)) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)) élaboré à partir de six groupes. Le premier groupe concerne les exploitants agricoles. Un second groupe englobe les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise (de plus de dix salariés). Le troisième groupe présente les cadres et les professions intellectuelles supérieures. Le quatrième groupe tient compte de professions intermédiaires. Un cinquième groupe représente les employés (agents de service de la fonction publique, policiers, etc.). Enfin, un sixième et dernier groupe fait état des professions ouvrières.

Parfois, un indice socioéconomique peut être attribué à chaque activité selon sa position dans la hiérarchie socioprofessionnelle. Blishen (cité dans Chambers (1995, p. 42)[4]) propose une classification de 40 activités socioprofessionnelles au Canada et octroie à chacune d'entre elles un indice socioéconomique (nous ne rentrerons pas dans les détails complexes concernant les calculs de ces indices, car ce n'est évidemment pas l'objectif de ce cours. Nous en soulignerons simplement le raisonnement). Plus la profession se situe dans les strates supérieures de l'échelle socioprofessionnelle plus son indice socioéconomique est important. Par exemple, les avocats et notaires se distinguent par leur place élevée dans la hiérarchie socioéconomique et bénéficient donc d'un indice élevé de 75.41. Les pompiers et policiers se situant à un niveau moindre (milieu de l'échelle socioéconomique) ne se voient attribuer qu'un indice de 35.80. Enfin, plus bas dans cette classification, nous y trouvons des chauffeurs routiers et des chasseurs, ayant respectivement des indices de 29.31 et 25.36.

Dans son étude sur la stratification de l'anglais dans la ville de New York, Labov (1966)[5] se base sur un indice tenant compte de l‘emploi (occupation), du niveau d'éducation (education) et du revenu familial (family income). Chaque individu est ainsi placé de manière égale sur une échelle en dix points (0 à 9). Il en tire quatre classes sociales distinctes selon leur indice socioéconomique. Les plus bas indices (0-2) sont attribués à la classe inférieure (lower class). Les indices 3 à 5 déterminent la classe ouvrière (working class). Les indices 6 à 8 concernent la classe moyenne en position inférieure (lower middle class). Pour finir, la classe moyenne supérieure (upper middle class) obtient l'indice le plus élevé de 9.

Trudgill (1974)[6] calcule ses indices socioéconomiques de manière plus complexe. Six facteurs sont pris en compte (voir Chambers (1995, p. 45)[4] pour une description plus complète de ces six composants). L'emploi du sujet et celui de son père (occupation and father's occupation) forment les deux premiers critères. Le revenu (income) et le niveau d'éducation (education) donnent les troisième et quatrième facteurs. Les points 5 et 6 rassemblent l'environnement géographique (locality) et les conditions de logements (housing). La valeur de ses indices varie entre 3 et 26, et cinq classes sociales sont formées à partir de ces critères. La classe ouvrière inférieure (lower working class) obtient les indices les plus faibles (3-6). La classe ouvrière moyenne (middle working class) possède des indices de 7 à 10. Les indices de la classe ouvrière supérieure (upper working class) s'échelonnent entre 11 et 14. Enfin, les classes moyenne-inférieure et moyenne-moyenne (lower middle class et middle middle class) obtiennent des indices de 15 à 18, et 19 et plus.

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les travaux de Labov (1966)[5] et de Trudgill (1974)[6] font état du niveau d'éducation des sujets observés. Essentiellement mesuré selon l'échelle des diplômes de chaque système scolaire concerné (voir De Singly (2001, p. 55)[1] pour un exemple français et Tousignant (1987, p. 55)[7] pour un exemple québécois), ce critère est important, car si dans certaines sociétés, il est très facile de faire le parallèle entre le niveau d'éducation et les catégories socioprofessionnelles des individus, cela ne reste cependant pas systématique. En France, par exemple, il est difficile (mais pas impossible) de trouver des sujets occupant des emplois tels que chefs d'entreprise sans que ces derniers n'aient eu accès aux études supérieures. Inversement, la flexibilité sociale de la société québécoise offrant de plus larges perspectives d'emplois, il n'est pas rare de rencontrer des personnes socialement très élevées n'ayant suivi qu'un cursus scolaire de niveau secondaire. Dès lors, les perspectives salariales peuvent différer grandement du niveau d'éducation des répondants. La constitution des classes sociales en devient, elle aussi, naturellement affectée.

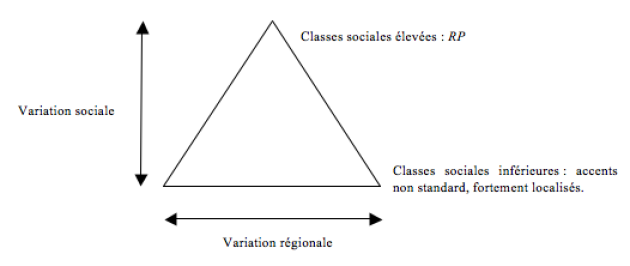

L'étude de Labov (1966)[5] fut la première grande étude prouvant qu'il existait bien des variantes linguistiques produites selon les classes sociales. Quelques années plus tard, Trudgill (1974)[6] proposait, sur le même principe de stratification sociale, un schéma plus général représentant la répartition de l'ensemble des dialectes de l'anglais britannique. Le schéma est le suivant :

En haut de la pyramide sociale, on trouve les classes sociales les plus élevées (composées des membres de la classe politique, de membres de la famille royale anglaise, etc.) utilisant la prononciation dite RP (Received Pronunciation), prononciation reconnue comme étant la plus soignée, la plus distinguée en Grande-Bretagne. Plus on descend dans les strates inférieures de la pyramide, plus cette prononciation tend à disparaître pour laisser place aux accents régionaux. Aux plus bas échelons de cette représentation, nous trouvons les classes sociales les moins élevées (lower classes) et des variétés de l'anglais extrêmement localisées (on y retrouve le Cockney de Londres, mais aussi le Scouce de Liverpool ou encore le Geordie de Newcastle).

Ces variétés langagières semblent donc suivre un schéma régulier et précis qui exclut une quelconque forme de chaos linguistique. Comme nous l'avons déjà mentionné, stratifiées selon les classes sociales, les variétés de langues sont identifiées comme « sociolectes ».